jeudi, 20 septembre 2012

Unthinking Liberalism: A. Dugin’s The Fourth Political Theory

Unthinking Liberalism:

Alexander Dugin’s The Fourth Political Theory

by Alex KURTAGIC

Ex: http://www.counter-currents.com/

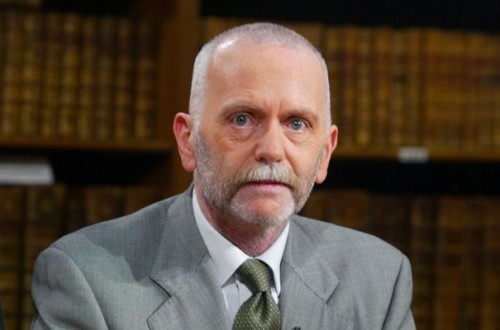

Alexander Dugin

Alexander Dugin

The Fourth Political Theory, London: Arktos, 2012

Arktos recently published what we can only hope will be the first of many more English translations of Alexander Dugin’s work. Head of the sociology department in Moscow State University, and a leading Eurasianist with ties to the Russian military, this man is, today, influencing official Kremlin policy.

The Fourth Political Theory is a thoroughly refreshing monograph, combining clarity of analysis, philosophical rigor, and intellectual creativity. It is Dugin’s attempt to sort through the confusion of modern political theory and establish the foundations for a political philosophy that will decisively challenge the dominant liberal paradigm. It is not, however, a new complete political theory, but rather the beginning of a project. The name is provisional, the theory under construction. Dugin sees this not as the work of one man, but, because difficult, a collective heroic effort.

The book first sets out the historical topology of modern political theories. In Dugin’s account, liberalism, the oldest and most stable ideology, was in modernity the first political theory. Marxism, a critique of liberalism via capitalism, was the second. Fascism/National Socialism, a critique of both liberalism and Marxism, was the third. Dugin says that Fascism/National Socialism was defeated by Marxism (1945), that Marxism was defeated by liberalism (1989), leaving liberalism triumphant and therefore free to expand around the globe.

According to Dugin, the triumph of liberalism has been so definitive, in fact, that in the West it has ceased to be political, or ideological, and become a taken-for-granted practice. Westerners think in liberal terms by default, assuming that no sane, rational, educated person could think differently, accusing dissenters of being ideological, without realizing that their own assumptions have ideological origins.

The definitive triumph of liberalism has also meant that it is now so fully identified with modernity that it is difficult to separate the two, whereas control of modernity was once contested by political theory number one against political theories two and three. The advent of postmodernity, however, has marked the complete exhaustion of liberalism. It has nothing new to say, so it is reduced endlessly to recycle and reiterate itself.

Looking to identify what may be useful to salvage, Dugin proceeds to break down each of the three ideologies into its component parts. In the process of doing so, he detoxifies the two discredited critiques of liberalism, which is necessary to be able to cannibalize them. His analysis of liberalism follows Alain de Benoist. Because it is crucial, I will avail myself of de Benoist’s insights and infuse some of my own in Dugin’s explication of liberalism.

Dugin says that liberalism’s historical subject is the individual. The idea behind liberalism was to “liberate” the individual from everything that was external to him (faith, tradition, authority). Out of this springs the rest: when you get rid of the transcendent, you end up with a world that is entirely rational and material. Happiness then becomes a question of material increase. This leads to productivism and economism, which, when the individual is paramount, demands capitalism. When you get rid of the transcendent, you also eliminate hierarchy: all men become equal. If all men are equal, then what applies to one must apply to all, which means universalism. Similarly, if all men are equal, then all deserve an equal slice of the pie, so full democracy, with universal suffrage, becomes the ideal form of government. Liberalism has since developed flavors, and the idea of liberation acquires two competing meanings: “freedom from,” which in America is embodied by libertarians and the Tea Party; and “freedom to,” embodied by Democrats.

Marxism’s historical subject is class. Marxism is concerned chiefly with critiquing the inequities arising from capitalism. Otherwise, it shares with liberalism an ethos of liberation, a materialist worldview, and an egalitarian morality.

Fascism’s historical subject is the state, and National Socialism’s race. Both critique Marxism’s and liberalism’s materialist worldview and egalitarian morality. Hence, the simultaneous application of hierarchy and socialism.

With all the parts laid out on the table, Dugin then selects what he finds useful and discards the rest. Unsurprisingly, Dugin finds nothing useful in liberalism. The idea is to unthink it, after all.

Spread out across several chapters, Dugin provides a typology of the different factions in the modern political landscape—e.g., fundamental conservatism (traditionalism), Left-wing conservatism (Strasserism, National Bolshevism, Niekisch), conservative revolution (Spengler, Jünger, Schmitt, Niekisch), New Left, National Communism, etc. It is essential that readers understand these so that they may easily recognize them, because doing so will clarify much and help them avoid the errors arising from opaque, confused, contradictory, or misleading labels.

Liberal conservatism is a key category in this typology. It may sound contradictory on the surface, because in colloquial discourse mainstream politics is about the opposition of liberals vs. conservatives. Yet, and as I have repeatedly stated, when one examines their fundamentals, so-called “conservatives” (a misleading label), even palaeoconservatives (another misleading label), are all ideologically liberals, only they wish to conserve liberalism, or go a little slower, or take a few steps back. Hence, the alternative designation for this type: “status-quo conservative.”

Another key category is National Communism. This is, according to Dugin, a unique phenomenon, and enjoys a healthy life in Latin America, suggesting it will be around for some time to come. Evo Morales and Hugo Chavez are contemporary practitioners of National Communism.

Setting out the suggested foundations of a fourth political ideology takes up the rest of Dugin’s book. Besides elements salvaged from earlier critiques of liberalism, Dugin also looks at the debris that in the philosophical contest for modernity was left in the periphery. These are the ideas for which none of the ideologies of modernity have had any use. For Dugin this is essential to an outsider, counter-propositional political theory. He does not state this in as many words, but it should be obvious that if we are to unthink liberalism, then liberalism should find its nemesis unthinkable.

But the process of construction begins, of course, with ontology. Dugin refers to Heidegger’s Dasein. Working from this concept he would like the fourth political theory to conceptualize the world as a pluriverse, with different peoples who have different moralities and even different conceptions of time. In other words, in the fourth political theory the idea of a universal history would be absurd, because time is conceived differently in different cultures—nothing is ahistorical or universal; everything is bound and specific. This would imply a morality of difference, something I have proposed as counter-propositional to the liberal morality of equality. In the last consequence, for Dugin there needs to be also a peculiar ontology of the future. The parts of The Fourth Political Theory dealing with these topics are the most challenging, requiring some grounding in philosophy, but, unsurprisingly, they are also where the pioneering work is being done.

Also pioneering, and presumably more difficult still, is Dugin’s call to “attack the individual.” By this he means, obviously, destabilizing the taken-for-granted construct that comprises the minimum social unit in liberalism—the discrete social atom that acts on the basis of rational self-interest, a construct that should be distinguished from “a man” or “a woman” or “a human.” Dugin makes some suggestions, but these seem nebulous and not very persuasive at this stage. Also, this seems quite a logical necessity within the framework of this project, but Dugin’s seeds will find barren soil in the West, where the individual is almost sacrosanct and where individualism results from what is possibly an evolved bias in Northern European societies, where this trait may have been more adaptive than elsewhere. A cataclysmic event may be required to open up the way for a redefinition of what it is to be a person. Evidently the idea is that the fourth political theory conceptualizes a man not as an “individual” but as something else, presumably as part of a collectivity. This is probably a very Russian way of looking at things.

The foregoing may all seem highly abstract, and I suspect practically minded readers will not take to it. It is hard to see how the abstract theorizing will satisfy the pragmatic Anglo-Saxon, who is suspicious of philosophy generally. (Jonathan Bowden was an oddity in this regard.) Yet there are real-world implications to the theory, and in Dugin’s work the geopolitical dimension must never be kept out of sight.

For Dugin, triumphant liberalism is embodied by Americanism; the United States, through its origins as an Enlightenment project, and through its superpower status in the twentieth and twenty-first century, is the global driver of liberal practice. As such, with the defeat of Marxism, it has created, and sought to perpetuate, a unipolar world defined by American, or Atlanticist, liberal hegemony. Russia has a long anti-Western, anti-liberal tradition, and for Dugin this planetary liberal hegemony is the enemy. Dugin would like the world to be multipolar, with Atlanticism counterbalanced by Eurasianism, and maybe other “isms.” In geopolitics, the need for a fourth political theory arises from a need to keep liberalism permanently challenged, confined to its native hemisphere, and, in a word, out of Russia.

While this dimension exists, and while there may be a certain anti-Americanism in Dugin’s work, Americans should not dismiss this book out of hand, because it is not anti-America. As Michael O’Meara has pointed out in relation to Yockey’s anti-Americanism, Americanism and America, or Americans, are different things and stand often in opposition. Engaging with this kind of oppositional thinking is, then, necessary for Americans. And the reason is this: liberalism served America well for two hundred years, but ideologies have a life-cycle like everything else, and liberalism has by now become hypertrophic and hypertelic; it is, in other words, killing America and, in particular, the European-descended presence in America.

If European-descended Americans are to save themselves, and to continue having a presence in the North American continent, rather than being subsumed by liberal egalitarianism and the consequent economic bankruptcy, Hispanization, and Africanization, the American identity, so tied up with liberalism because of the philosophical bases of its founding documents, would need to be re-imagined. Though admittedly difficult, the modern American identity must be understood as one that is possible out of many. Sources for a re-imagined identity may be found in the archaic substratum permeating the parts of American heritage that preceded systematic liberalism (the early colonial period) as well as in the parts that were, at least for a time, beyond it (the frontier and the Wild West). In other words, the most mystical and also the least “civilized” parts of American history. Yet even this may be problematic, since they were products of late “Faustian” civilization. A descent into barbarism may be in the cards. Only time will tell.

For Westerners in general, Dugin’s project may well prove too radical, even at this late stage in the game—contemplating it would seem first to necessitate a decisive rupture. Unless/until that happens, conservative prescriptions calling for a return to a previous state of affairs (in the West), or a closer reading of the founding documents (in America), will remain a feature of Western dissidence. In other words, even the dissidents will remain conservative restorationists of the classical ideas of the center, or the ideas that led to the center. Truly revolutionary thinking—the re-imagining and reinvention of ourselves—will, however, ultimately come from the periphery rather than the center.

Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com

URL to article: http://www.counter-currents.com/2012/09/unthinking-liberalism/

00:05 Publié dans Eurasisme, Livre, Nouvelle Droite, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, eurarisme, nouvelle droite, alexandre douguine, russie, libéralisme, anti-libéralisme, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 19 septembre 2012

G. Faye: The Transitional Program

The Transitional Program

By Michael O'Meara

Ex: http://www.counter-currents.com/

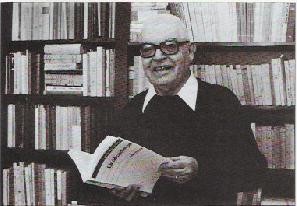

Guillaume Faye

Mon Programme: Un programme révolutionnaire ne vise pas à changer les règles du jeu mais à changer de jeu,

Chevaigné: Les Éditions du Lore, 2012

Following quickly on the heels of Sexe et dévoiement [3] (2011), which examined the social-sexual roots of the present European demographic crisis, Faye’s latest is a much different kind of work, addressing quite another, though not entirely unrelated problem.

Theory and Practice

When dealing with political ideas in the largest sense (i.e., as they bear on the life or death of the polis), there comes a time, he argues, when critical and analytical thought, with its commentaries and opinions, has to pass from the abstract to the concrete. The most brilliant medical diagnosis, to give an analogy, is worth little if it does not eventually lead to a curative therapy.

In this vein, his Programme represents an effort to pass from the theoretical to the practical, as it proposes certain concrete policies (political therapies) to treat the ills presently afflicting the French state – and by extension, other European states. The details of this program make little reference to the American situation, but its general principles speak to the malignancy infecting all states of the Americanosphere.

Reform and Revolution

Faye’s program is not, ostensibly, about reforming the existing state. That would only “improve” a political system, whose corruptions, vices, and totalitarian powers are increasing immune to correction. The state’s lack of authority and democratic legitimacy, combined with the entrenchment of the New Class interests controlling it, means that such a system cannot actually be changed in any significant way. Hence the claim of Faye’s subtitle: A revolutionary program (i.e., one that attacks the existing disorder at its roots) “does not aim at changing the rules of the game but at changing the game itself.” The “game” here is the existing political system, which has become an obvious catastrophe for European peoples. For every patriot, this system needs not to be changed, but to be razed and rebuilt – from the ground up and according to an entirely different paradigm.

There is, though, a certain terminological confusion in the way Faye describes his program. He realizes it is something of a pipe dream. No state or party is likely to embrace it — though, of course, this does not lessen the value of its exercise nor does it mean it will not fertilize future projects of a similar sort. We also do not know what is coming and perhaps there will be a moment of breakdown — Joseph Tainter’s “Collapse” — making possible a revolutionary transition. If “we” should ever, then, have the occasion to assume power and restructure the state: how would we go about it?

Faye’s Programme is an effort to start thinking about such an alternative in a situation where a regime-threatening crisis of one sort or another brings a “new majority” to power. He doesn’t specifically spell out what such a crisis might entail, but it is easily imaginable. In 2017, for example, if the present society-destroying problems of unemployment, deindustrialization, massive indebtedness, uncontrolled Third World immigration, etc., are not fixed, and nothing suggests that they will, an anti-system party, like the National Front, could conceivably be voted into power. (Think of what is happening in Greece today.) In such a situation a new majority might submit something like his Programme to a referendum, calling on the “people” to authorize a radical re-structurization of the political system.

I can think of at least two national revolutions that came to power in a similar institutional (legal) way: the Sinn Féin MPs of December 1918 who refused to sit at Westminster and the NSDAP coalition that got a chance to form a government in January 1933.

The Programme anticipates a less catastrophic situation than foreseen in his Convergence des castastrophes (2004) or implied in Avant-Guerre (2002). Perhaps he is suggesting that this scenario is more realistic or likely now; I’m not certain. But it is strange to see so little of his convergence theory — what Tainter calls the ever mounting costliness of complexity — in his program, especially while positing a crisis as the program’s premise.

In any case, his Programme assumes its political remediation is to be administered before the present system collapses, at a moment when a new majority gets a chance to form a government from the debris of the old. For this reason, I think it is better characterized as “transitional” (in the Trotskyist sense).

Unlike a revolutionary program that outlines a strategy for overturning the existing order and seizing state power, a transitional program addresses a crisis in terms of the existing institutional parameters, but does so in ways that reach beyond their limits and are unacceptable to the ruling powers — challenging the system’s logic and thus posing a threat to its “order.” (See Leon Trotsky, The Death Agony of Capitalism and the Tasks of the Fourth International [1938].)

The State

In The Politics, Aristotle conceives of the state almost organically: the head of a body (the polis) — the political system that rules the City and ensures order within its measured boundaries.

In his self-consciously Aristotelian approach — which favors individual liberty, responsibility, hierarchy, and ethno-cultural homogeneity — Faye’s program aims at lessening the state’s costly, inefficient administrative functions, enhancing its sovereign powers, and abandoning its appropriation of functions that properly belong to the family and society.

This entails freeing the French state from the present European Union (whose Orwellian stranglehold on continental life is objectively anti-European). He does not actually advocate withdrawing from it, but rather refusing to cooperate with it until its rules are redesigned and national sovereignty is restored. Given that France is the most politically significant of the European states and is pivotal the EU’s existence, it has the power to force a major revamping of its policies and restore the European Idea that inspired the Treaty of Rome (1958).

If achieved, this restoration of national sovereignty would give the French state the freedom to remodel its institutions — not for the sake of undermining the primacy of the state, as our libertarians would have it, but of excising its cancers and enhancing its “regalian” will to “re-establish, preserve, and develop the identity, the prosperity, the security, and the power of France and Europe.”

Faye is not a traditional French nationalist, but a Europeanist favoring continental unity (an imperial family of nations rather than a global marketplace). He believes both the French state and the EU have a liberal-socialist concept of the political, which makes them unable to distinguish between their friends and enemies — given that the individualist, universalistic, and pluralist postulates of their ideology views the world in market and moralist terms, holding that only individualistic matters of ethics and economics are primary. (In traditional, organic civilizations it is the Holy that is primary.)

A restoration of sovereignty would give the French state the freedom to restructure and rebuild itself.

Globally, he proposes measures that would control the nation’s borders, re-vitalize its national economy, improve its efficiency, reduce its costs, amputate its nomenclature, streamline its functions, and concentrate on the national interest, and not, like now, on the special interests. But there is nothing in the Programme that would mobilize the French themselves for the transition. It is strictly a top-down project that ignores what Patrick Pearse called “the sovereign people,” who are vital to the success of every revolutionary movement.

The state, in any case, is too large — which is true almost everywhere. At its top and bottom: its functions and personnel need to be greatly reduced — cabinet positions should fall to six (Defense, Justice, Foreign Affairs, Interior, Economy, and Instruction/Patrimony) and the number of state functionaries cut by at least 50 percent. Faye’s proposals would remove cumbersome, over-regulating, and counter-productive state agencies for the sake of freeing up funds for more worthwhile investments in the private economy.

Toward these ends, he proposes overturning the anti-democratic role of judges, who in the name of the Constitution thwart the popular will (constitutional questions would be left to the Senate); introducing referendums that give the electorate a greater say in major policy decisions; restoring popular liberties, like the right to free speech; introducing “positive” law that judges the crime and not the criminal; abolishing the privileges of higher state functionaries (now greater than those of the 18th-century aristocracy); and eliminating the present confusion of state powers.

The Economy

In the modern world, the power (in a material sense) of a nation-state is in its economy. (The health and longevity of the nation — in the spiritual sense — is another thing, dependent on its demography, the preservation of it genetic heritage, the quality of its culture, and the culture’s transmission.)

Though conscious of the dangers posed by economism, Faye believes “prosperity” is necessary (though not sufficient) for social harmony and national defense. State and economy for him are different realms, operating according to different logics. But he rejects both the Marxist contention that the state’s political economy can do anything it wishes in the market and the liberal-conservative position that it can do nothing. Straddling the two, he advocates a political economy whose guiding principles are non-ideological and pragmatic. “What counts is what works — not what conforms to a dogma.” Sound economic practice is based on experience, not theory.

The great financial crisis of 2008, whose ravages are still evident, was not, he claims, a crisis of capitalism, but a crisis of the welfare-state — and thus a crisis of “statism” (étatisme). The crippling state debt allegedly at the root of this crisis stems, he argues, from the state’s profligate spending, its ever-growing number of functionaries, its bureaucratic mismanagement and cronyism, and its unsupportable social charges, like the Afro-Arab hordes occupying its banlieues. Left-wing talk of ultra-liberalism is delusional in economic systems as regulated as those of Europe. In living beyond its means, the state has acquired debts it cannot afford and now blames it on others.

Faye dismisses those who claim the crisis was created by a conspiracy of banksters and vampire capitalists. Targeting solely the failures of the present political system, he does not see or think it is important that there is something of a revolving door (perhaps greater in the US than France) between the state and the corporations, that the crimes of the money powers are intricately linked to state policies, and thus that the economic interests have a corrupting and distorting effect on the state.

In his anti-Marxism, Faye is wont to stress the primacy of the “superstructure,” rather than the economic “base” (which, most of the time, is probably a reliable rule of thumb). Similarly, he does not relate the current crisis to globalization, which has everywhere undermined the existing models of governance, nor does he consider the often nefarious role played by the IMF, the WTO, and the new global oligarchs.

He blames the crisis solely on the state’s incompetent and spendthrift policies, leaving blameless the money-lenders and criminals, whose bail-out caused the national debt to escalate beyond any imaginable repayment. The state may be primary to a people’s existence, but in the neo-liberal regimes of the West, it is clearly attentive, if not subordinated to the dominant economic interests. The two (state and economy) seem hardly understandable today except in relation to one another — though he wants us to believe the cause of the crisis was purely political. (In my mind, it is civilizational.)

In any case, the French state is over-administrated, “socialist” in effect; it has too many workers (almost 25 percent of the workforce); it pursues social-engineering domestically and economy-destroying free-trade policies internationally, the most self-destroying policies conceivable. Given capitalism’s quantitative logic, its globalist free-trade policies are also destroying Europe’s ability to compete with low-wage Third World economies, like China, and are thus devastating the productive capacity of its economies.

France and Europe, Faye argues, need to protect themselves from the ravages of global free trade by creating a Eurasian autarkic economic zone, from Galway to Vladivostok (what he once called “Eurosiberia,” though there’s no mention of it), and at the same time by liberalizing the domestic economy, throwing off excessive regulations and social charges for the sake of unleashing European initiative and enterprise. He calls thus for changes in the EU that focus on stimulating the European market rather than allowing it to succumb to America’s global market, which is turning the continent’s advanced economies into financialized and tertiarized economies, unable to provide decent paying jobs. The emphasis of his program is thus on national economic growth.

The present policy of budget austerity, he argues, is compounding the crisis, causing state revenues to decline and forcing the economy into depression. Growth alone will generate the wealth needed to get out of debt. To this end, the state needs to radically cut costs, but do so without imposing austerity measures. This entails not just simplifying and rationalizing public functions, but changing the paradigm. The state should not, therefore, indiscriminately reduce public expenses, but rather suppress useless, unproductive charges, while augmenting wealth-creating ones.

Basically, he wants the state to withdraw from the economy, but without abandoning its role in protecting the public and national interests. For those key sectors vital to the nation’s economy and security — energy, armaments, aerospace, and high tech — the state should exercise a certain strategic control over them, but without interfering in their management.

He also calls for a tax revolution that will unburden the middle class, while expanding the tax base. Similarly, he wants the state to encourage enterprise by relieving business of costly social charges, especially on small and middle-size enterprises that create employment; he wants the French to work more — increasing the workweek from 35 hours to 40, and decreasing annual vacations from five weeks to four; he wants a liberalization of the labor market, with a system of national preferences favoring French workers over immigrants; he wants a different system of unemployment benefits that encourages work and rationalizes job placements; he wants a cap on executive salaries and an end to golden parachutes; and he wants state subventions of public worker unions discontinued, along with their right to strike.

As a general principle, he claims the state should not grant rights it cannot afford, that those who can work should, that foreigners have no right to public services (including education), that quotas imposing artificial forms of sexual and racial equality are intolerable, and that only natives unable to work should be entitled to assistance. Social justice, he observes, is not a matter of socialist redistribution, but of a system whose pragmatic efficiencies and competitive industries are able to provide for the nation’s needs. There are, however, no proposals in his program for re-industrialization, state economic planning, or an alternative form of economy based on something other than capitalism’s incessant need to grow and consume.

Closely related to the country’s economic problems is that of the state’s failed politique familiale. The state needs to adopt measures to offset the social problems created by explosive divorce rates and non-reproducing birthrates. The aging of the population is also going to require increased medical services, which need to be expanded and improved.

As for the rising generation, he calls for a revamping of the national education system, which has become a “cretin-producing factory.” France’s Third Republic had one of the finest educational systems in the world, that of the Fifth Republic has been an utter disaster, due largely to Left-wing egalitarian policies catering to the lowest common denominator (the Barbarians at the Gates). The state, moreover, has no right to ‘educate’ youth — that is the role of the family (and, I would add, the Church). The state should instead provide schools that instruct — that convey knowledge and its methods — not inculcate the reigning Left ideologies. Discipline must also be restored; all violence and disorder in schools must be severely punished. Immigrants and non-natives ought to be excluded. Obligatory schooling should end at age 14, and a system of apprenticeship (like in Germany) should be made available to those who do not pursue academic degrees.

The universities also need to be revamped, with more rigorous forms of instruction, dress codes, tracking, and the elimination of such frivolous disciplines as psychology, sociology, communications, business, etc.

There are, though, no proposed measures in his program to strengthen the nation’s ethno-cultural identity, resist the audio-visual imperialism of America’s entertainment industry, or outlaw the NGOs funded by the CIA.

Immigration

The present soft-totalitarian ideology of the French state, like states throughout the Americanosphere, portrays immigration as an “enrichment,” though obviously it is everywhere and in all ways a disaster, threatening the nation’s ethnic fundament, its way of life, and its cultural integrity. Immigration is also code for Third World colonization and Islamization.

Against those claiming it is impossible to stem the immigrant tide, Faye contends that what is needed is a will to do so — a will to eliminate the “pull” factors (like welfare) that attract the immigrant invaders. He proposes zero immigration, the deportation of illegals, the expulsion of unemployed legal ones, the end to family regroupments, the strict policing of student and tourist visas, the abolition of exile rights, visa controls on international transportation links, the elimination of state-funded social assistance to foreigners, national preference in employment, and the replacement of jus soli by jus sanguinis.

Given that Muslims are a special threat, Faye proposes abolishing all state-supported Muslim associations, prohibiting mosque building and halal practices, imposing heavy fines on veiled women, eliminating Muslim chaplains from the military and the prison system, and implementing a general policy of restrictive legislation toward Islam. Surprisingly, he proposes no measures to break up the non-European ghettos presently sponging off French tax-payers and constituting a highly destabilizing factor within the body politic (perhaps because the above measures would prevent these ghettos from continuing to exist).

Even these relatively moderate measures, he realizes, are likely to stir up trouble, for every positive action inevitably comes with its negative effects. But unless measures aimed at stopping the “pull” factors promoting the immigrant invasion are taken, Faye warns, it may be too late for France, in which case more drastic measures will have to be taken later — and Plan B will have no pity.

The World

The state’s defense of the nation and its relationship with other states are two of its defining functions.

To those familiar with Faye’s earlier thoughts on these subjects, they will find the same general orientation — a rejection of Atlanticism, a realignment with Russia, neutrality to the US, withdrawal from the Third World, and an armed vigilance toward Islam. His stance on NATO, the US, and Russia, though, is more “moderate” than those taken in the past.

The Programme depicts the present EU as objectively anti-European, but does not call for an outright withdrawal from it. It similarly recognizes that NATO subordinates Europe to America’s destructive crusades and alliances (impinging on the basic principle of sovereignty: the right to declare war) and again does not call for a withdrawal, only a strategy to diminish its significance. And, finally, though he thinks Russia should be the axis of French policy (which is indeed her only viable geopolitical option), there is little in his program that would advance the prospects of such a realignment or re-align France against the surreptitious war of encirclement presently being waged by the US against Russia. There is also nothing on the present “unipolar-to-multipolar phase” of international politics, brought on by America’s imperial decline — as it goes about threatening war and international havoc, all the while supremely indifferent to the collapse of its own economic fundamentals. On these key policies related to France’s position in the world, he stands to the “right” of Marine Le Pen.

Faye’s program aims at restoring French sovereignty, but, as suggested, on issues relevant to its restoration, his position would greatly modify France’s submission to the anti-sovereign powers, not break with them. At the root of this apparent irresolution, I suspect, is his understanding of Islam. Faye has long designated it as Europe’s principal enemy. And there is no question that Islam, as a civilization, is objectively and threateningly anti-European, and that Muslim immigrants pose a dire threat to France’s future.

But his half-right position has taken him down a wayward path: to an alliance with Islam’s great enemy, Israel, and to an accommodation with Israel’s Guardian Angel, the United States, the world’s foremost anti-white power. For it is the American system (in arming and abetting jihadists to destabilize regimes it seeks to control) that has made Islam such a world threat and it is the American system (in the blight of its leveling commercialism and the poisonous vapors of its human rights ideology) that poses the greatest, most profound threat to European existence.

Faye’s questionable position on these issues seems, more generally, to come from ignoring the nature of the post-1945 nomos imposed by New York-Washington on defeated Europe and the rest of the non-Communist world after the Second World War. America has always had an ambivalent relationship to Europe — being both an offshoot of European Christian civilization and a Puritan (in effect, Bolshevik) opponent of it. Since the end of the last world war — when it formally threw off the Christian moral foundations of the last thousand years of European civilization by morally sanctioning “the destruction of residential areas and the mass killing of civilians as a routine method of warfare” — a new counter-civilization, an empire of liberty and chaos, has come to rule the world (even if during the 45 years of the Cold War the US encouraged the illusion that it was a bastion of Western values and Christianity). (See Desmond Fennell, The Postwestern Condition: Between Chaos and Civilization [1999]; Carl Schmitt, The Nomos of the Earth [1950/2003].)

Not just the devastated Germans and Italians, but all Europeans were subsequently integrated into the predatory empire of this counter-civilization — and subjected to its transvaluation of values (consumerism, permissiveness, abortion, the elimination of sex differences, the death of God, the end of art, anti-racism, and the “newspeak” whose inversions hold that “war is peace,” “dictatorship is democracy,” “ignorance is culture,” etc.). European elites have since become not just a comprador bourgeoisie, but home-grown exemplars of the moral and cultural void (the Thanatos principles) animating the American system. It is this system and its poisons that have made Europeans indifferent to their survival as a people and accounts for the increasing dysfunctionality of their established institutions — not the mass influx of Third World immigrants, who are a (prominent and very unpleasant) symptom, though not the source, of the reigning inversions.

Without acknowledging this, Faye can argue that America is only an adversary of Europe — a power that might exploit Europeans, but not one posing a life and death threat to their existence, like a true enemy. He forgets, accordingly, that America and America’s special friend, Britain, rather consciously destroyed historic Europe — that civilization born from the “medieval” alliance of Charlemagne and the Papacy. In the course of its anti-fascist crusade, the imperial leviathan headquartered in New York-Washington threw off the values and forms of Europe’s ancient and venerable Christian civilization for ones based on the sanctioning of mass murder.

Such premises have since inspired on-going campaigns “to abolish and demolish and derange” the world. It is this system that endangers white people today — for it wars on everything refusing to bend to its “liberal democratic” (i.e., money-driven) colonization, standardization, and demeaning of private and social life — as it breaks up traditional communities, isolates the individual within an increasingly indifferent “global world” dismissive of history, culture, and nature, rejects historically and religiously established sources of meaning, and leaves in their stead innumerable worthless consumer items and a whorl of fabricated electronic simulacra that situate all life within its hyperreal bubble. Even in an indirect or transitional way, Faye does not address this most eminent of the anti-European forces, offering no real alternative to the US/EU consumer paradise, whose present breakdown will be recuperated only by a resistance whose political vision transcends the underlying tenets of the existing one.

Conclusion

As an exercise, Faye’s Programme displays much of its author’s characteristic intelligence and creativity, and it stands as a respectable complement to the numerous interpretative and analytical works he has written on various aspects of European life over the last decade and a half — works written with verve and an imagination rich in imagery, lucidity, and urgency. As a brief programmatic redefinition of the French state system, his program is, admittedly, impressive. It is not, however, revolutionary. In some respects, it is not transitional. Above all, it does not get at the roots of the existing disorder: the satanic system that is presently destroying both Europe and the remnants of European civilization in America.

If Faye continues to speak for the rising forces of European identitarianism and populism, he will need to invent a better “game” than his program — for what seems most needed in this period of transition is a worldview premised on the overthrow of the existing nomos.

Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com

URL to article: http://www.counter-currents.com/2012/08/the-transitional-program/

00:15 Publié dans Livre, Nouvelle Droite, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume faye, livre, nouvelle droite, théorie politique, politologie, sciences politiques, politique, prospective politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 15 septembre 2012

Aleksandr Dugin: Liberalism, Communism, Fascism, and the Fourth Political Theory

Aleksandr Dugin: Liberalism, Communism, Fascism, and the Fourth Political Theory

00:10 Publié dans Actualité, Nouvelle Droite, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, russie, alexandre douguine, fascisme, libéralisme, théorie politique, sciences politiques, histoire, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 12 juillet 2012

Modernità totalitaria

Modernità totalitaria

Ex: http://www.centrostudilaruna.it/

Augusto Del Noce individuò precocemente la diversità dei regimi a partito unico del Novecento, rispetto al liberalismo, nella loro natura “religiosa” e fortemente comunitaria. Vere religioni apocalittiche, ideologie fideistiche della redenzione popolare, neo-gnosticismi basati sulla realizzazione in terra del Millennio. Questa la sostanza più interna di quei movimenti, che in tempi e modi diversi lanciarono la sfida all’individualismo laico e borghese. Fascismo, nazionalsocialismo e comunismo furono uniti dalla concezione “totalitaria” della partecipazione politica: la sfera del privato andava tendenzialmente verso un progressivo restringimento, a favore della dimensione pubblica, politica appunto. E nella sua Nuova scienza della politica, Voegelin già nel 1939 accentrò il suo sguardo proprio su questo enigmatico riermergere dalle viscere dell’Europa di una sua antica vocazione: concepire l’uomo come zoòn politikòn, animale politico, che vive la dimensione dell’agorà, della assemblea politica, come la vera espressione dell’essere uomo. Un uomo votato alla vita di comunità, al legame, alla reciprocità, al solidarismo sociale, più di quanto non fosse incline al soddisfacimento dei suoi bisogni privati e personali.

Lo studio del Fascismo partendo da queste sue profonde caratteristiche sta ormai soppiantando le obsolete interpretazioni economiciste e sociologiche che avevano dominato nei decenni scorsi, inadatte a capire un fenomeno tanto variegato e composito, ma soprattutto tanto “subliminale” e agente negli immaginari della cultura popolare. In questo senso, la categoria “totalitarismo”, sotto la quale Hannah Arendt aveva a suo tempo collocato il nazismo e il comunismo, ma non il Fascismo (in virtù dell’assenza in quest’ultimo di un apparato di violenta repressione di massa), viene recuperata con altri risvolti: anche il Fascismo ebbe un suo aspetto “totalitario”, chiamò se stesso con questo termine, aspirò a una sua “totalità”, ma semplicemente volendo significare che il suo era un modello di coinvolgimento totale, una mobilitazione di tutte le energie nazionali, una generale chiamata a raccolta di tutto il popolo nel progetto di edificazione dello Stato Nuovo. Il totalitarismo fascista, insomma, non tanto come sistema repressivo e come organizzazione dello Stato di polizia, ma come sistema di aggregazione totale di tutti in tutte le sfere dell’esistenza, dal lavoro al tempo libero, dall’arte alla cultura. Il totalitarismo fascista non come arma di coercizione capillare, ma come macchina di conquista e promozione di un consenso che si voleva non passivo e inerte, ma attivo e convinto.

Un’analisi di questi aspetti viene ora effettuata dal libro curato da Emilio Gentile Modernità totalitaria. Il fascismo italiano (Laterza), in cui vari autori affrontano il tema da più prospettive: la religione politica, gli stili estetici, la divulgazione popolare, l’architettura, i rituali del Regime. Pur negli ondeggiamenti interpretativi, se ne ricava il quadro di un Fascismo che non solo non fu uno strumento reazionario in mano agli agenti politici oscurantisti dell’epoca, ma proprio al contrario fu l’espressione più tipica della modernità, manifestando certo anche talune disfunzioni legate alla società di massa, ma – all’opposto del liberalismo – cercando anche di temperarle costruendo un tessuto sociale solidarista che risultasse, per quanto possibile nell’era industriale e tecnologica, a misura d’uomo.

Un’analisi di questi aspetti viene ora effettuata dal libro curato da Emilio Gentile Modernità totalitaria. Il fascismo italiano (Laterza), in cui vari autori affrontano il tema da più prospettive: la religione politica, gli stili estetici, la divulgazione popolare, l’architettura, i rituali del Regime. Pur negli ondeggiamenti interpretativi, se ne ricava il quadro di un Fascismo che non solo non fu uno strumento reazionario in mano agli agenti politici oscurantisti dell’epoca, ma proprio al contrario fu l’espressione più tipica della modernità, manifestando certo anche talune disfunzioni legate alla società di massa, ma – all’opposto del liberalismo – cercando anche di temperarle costruendo un tessuto sociale solidarista che risultasse, per quanto possibile nell’era industriale e tecnologica, a misura d’uomo.

Diciamo subito che l’indagine svolta da Mauro Canali, uno degli autori del libro in parola, circa le tecniche repressive attuate dal Regime nei confronti degli oppositori politici, non ci convince. Si dice che anche il Fascismo eresse apparati atti alla denuncia, alla sorveglianza delle persone, alla creazione di uno stato di sospetto diffuso. Che fu dunque meno “morbido” di quanto generalmente si pensi.

E si citano organismi come la mitica “Ceka” (la cui esistenza nel ‘23-’24 non è neppure storicamente accertata), la staraciana “Organizzazione capillare” del ‘35-’36, il rafforzamento della Polizia di Stato, la figura effimera dei “prefetti volanti”, quella dei “fiduciari”, che insieme alle leggi “fascistissime” del ‘25-’26 avrebbero costituito altrettanti momenti di aperta oppure occulta coercizione. Vorremmo sapere se, ad esempio, la struttura di polizia degli Stati Uniti – in cui per altro la pena capitale viene attuata ancora oggi in misura non paragonabile a quella ristretta a pochissimi casi estremi durante i vent’anni di Fascismo – non sia molto più efficiente e invasiva di quanto lo sia stata quella fascista. Che, a cominciare dal suo capo Bocchini, elemento di formazione moderata e “giolittiana”, rimase fino alla fine in gran parte liberale. C’erano i “fiduciari”, che sorvegliavano sul comportamento politico della gente? Ma perchè, oggi non sorgono come funghi “comitati di vigilanza antifascista” non appena viene detta una sola parola che vada oltre il seminato? E non vengono svolte campagne di intimidazione giornalistica e televisiva nei confronti di chi, per qualche ragione, non accetta il sistema liberaldemocratico? E non si attuano politiche di pubblica denuncia e di violenta repressione nei confronti del semplice reato di opinione, su temi considerati a priori indiscutibili? E non esistono forse leggi europee che mandano in galera chi la pensa diversamente dal potere su certi temi?

Il totalitarismo fascista non va cercato nella tecnica di repressione, che in varia misura appartiene alla logica stessa di qualsiasi Stato che ci tenga alla propria esistenza. Vogliamo ricordare che anche di recente si è parlato di “totalitarismo” precisamente a proposito della società liberaldemocratica. Ad esempio, nel libro curato da Massimo Recalcati Forme contemporanee di totalitarismo (Bollati Boringhieri), si afferma apertamente l’esistenza del binomio «potere e terrore» che domina la società globalizzata. Una struttura di potere che dispone di tecniche di dominazione psico-fisica di straordinaria efficienza. Si scrive in proposito che la società liberaldemocratica globalizzata della nostra epoca è «caratterizzata da un orizzonte inedito che unisce una tendenza totalitaria – universalista appunto – con la polverizzzazione relativistica dell’Uno». Il dominio oligarchico liberale di fatto non ha nulla da invidiare agli strumenti repressivi di massa dei regimi “totalitari” storici, attuando anzi metodi di controllo-repressione che, più soft all’apparenza, si rivelano nei fatti di superiore tenuta. Quando si richiama l’attenzione sull’esistenza odierna di un «totalitarismo postideologico nelle società a capitalismo avanzato», sulla materializzazione disumanizzante della vita, sullo sfaldamento dei rapporti sociali a favore di quelli economici, si traccia il profilo di un totalitarismo organizzato in modo formidabile, che è in piena espansione ed entra nelle case e nel cervello degli uomini con metodi “terroristici” per lo più inavvertiti, ma di straordinaria resa pratica. Poche società – ivi comprese quelle totalitarie storiche –, una volta esaminate nei loro reali organigrammi, presentano un “modello unico”, un “pensiero unico”, un’assenza di controculture e di antagonismi politici, come la presente società liberale. La schiavizzazione psicologica al modello del profitto e l’obbligatoria sudditanza agli articoli della fede “democratica” attuano tali bombardamenti mass-mediatici e tali intimidazioni nei confronti dei comportamenti devianti, che al confronto le pratiche fasciste di isolamento dell’oppositore – si pensi al blandissimo regime del “confino di polizia” – appaiono bonari e paternalistici ammonimenti di epoche arcaiche.

Il totalitarismo fascista non va cercato nella tecnica di repressione, che in varia misura appartiene alla logica stessa di qualsiasi Stato che ci tenga alla propria esistenza. Vogliamo ricordare che anche di recente si è parlato di “totalitarismo” precisamente a proposito della società liberaldemocratica. Ad esempio, nel libro curato da Massimo Recalcati Forme contemporanee di totalitarismo (Bollati Boringhieri), si afferma apertamente l’esistenza del binomio «potere e terrore» che domina la società globalizzata. Una struttura di potere che dispone di tecniche di dominazione psico-fisica di straordinaria efficienza. Si scrive in proposito che la società liberaldemocratica globalizzata della nostra epoca è «caratterizzata da un orizzonte inedito che unisce una tendenza totalitaria – universalista appunto – con la polverizzzazione relativistica dell’Uno». Il dominio oligarchico liberale di fatto non ha nulla da invidiare agli strumenti repressivi di massa dei regimi “totalitari” storici, attuando anzi metodi di controllo-repressione che, più soft all’apparenza, si rivelano nei fatti di superiore tenuta. Quando si richiama l’attenzione sull’esistenza odierna di un «totalitarismo postideologico nelle società a capitalismo avanzato», sulla materializzazione disumanizzante della vita, sullo sfaldamento dei rapporti sociali a favore di quelli economici, si traccia il profilo di un totalitarismo organizzato in modo formidabile, che è in piena espansione ed entra nelle case e nel cervello degli uomini con metodi “terroristici” per lo più inavvertiti, ma di straordinaria resa pratica. Poche società – ivi comprese quelle totalitarie storiche –, una volta esaminate nei loro reali organigrammi, presentano un “modello unico”, un “pensiero unico”, un’assenza di controculture e di antagonismi politici, come la presente società liberale. La schiavizzazione psicologica al modello del profitto e l’obbligatoria sudditanza agli articoli della fede “democratica” attuano tali bombardamenti mass-mediatici e tali intimidazioni nei confronti dei comportamenti devianti, che al confronto le pratiche fasciste di isolamento dell’oppositore – si pensi al blandissimo regime del “confino di polizia” – appaiono bonari e paternalistici ammonimenti di epoche arcaiche.

Il totalitarismo fascista fu altra cosa. Fu la volontà di creare una nuova civiltà non di vertice ed oligarchica, ma col sostegno attivo e convinto tanto delle avanguardie politiche e culturali, quanto di masse fortemente organizzate e politicizzate. Si può parlare, in proposito, di un popolo italiano soltanto dopo la “nazionalizzazione” effettuata dal Fascismo. Il quale, bene o male, prese masse relegate nell’indigenza, nell’ignoranza secolare, nell’abbandono sociale e culturale, le strappò al loro miserabile isolamento, le acculturò, le vestì, le fece viaggiare per l’Italia, le mise a contatto con realtà sino ad allora ignorate – partecipazione a eventi comuni di ogni tipo, vacanze, sussidi materiali, protezione del lavoro, diritti sociali, garanzie sanitarie… – dando loro un orgoglio, fecendole sentire protagoniste, elevandole alla fine addirittura al rango di “stirpe dominatrice”. E imprimendo la forte sensazione di partecipare attivamente a eventi di portata mondiale e di poter decidere sul proprio destino… Questo è il totalitarismo fascista. Attraverso il Partito e le sue numerose organizzazioni, di una plebe semimedievale – come ormai riconosce la storiografia – si riuscì a fare in qualche anno, e per la prima volta nella storia d’Italia, un popolo moderno, messo a contatto con tutti gli aspetti della modernità e della tecnica, dai treni popolari alla radio, dall’auto “Balilla” al cinema.

Il totalitarismo fascista fu altra cosa. Fu la volontà di creare una nuova civiltà non di vertice ed oligarchica, ma col sostegno attivo e convinto tanto delle avanguardie politiche e culturali, quanto di masse fortemente organizzate e politicizzate. Si può parlare, in proposito, di un popolo italiano soltanto dopo la “nazionalizzazione” effettuata dal Fascismo. Il quale, bene o male, prese masse relegate nell’indigenza, nell’ignoranza secolare, nell’abbandono sociale e culturale, le strappò al loro miserabile isolamento, le acculturò, le vestì, le fece viaggiare per l’Italia, le mise a contatto con realtà sino ad allora ignorate – partecipazione a eventi comuni di ogni tipo, vacanze, sussidi materiali, protezione del lavoro, diritti sociali, garanzie sanitarie… – dando loro un orgoglio, fecendole sentire protagoniste, elevandole alla fine addirittura al rango di “stirpe dominatrice”. E imprimendo la forte sensazione di partecipare attivamente a eventi di portata mondiale e di poter decidere sul proprio destino… Questo è il totalitarismo fascista. Attraverso il Partito e le sue numerose organizzazioni, di una plebe semimedievale – come ormai riconosce la storiografia – si riuscì a fare in qualche anno, e per la prima volta nella storia d’Italia, un popolo moderno, messo a contatto con tutti gli aspetti della modernità e della tecnica, dai treni popolari alla radio, dall’auto “Balilla” al cinema.

Ecco dunque che il totalitarismo fascista appare di una specie tutta sua. Lungi dall’essere uno Stato di polizia, il Regime non fece che allargare alla totalità del popolo i suoi miti fondanti, le sue liturgie politiche, il suo messaggio di civiltà, il suo italianismo, la sua vena sociale: tutte cose che rimasero inalterate, ed anzi potenziate, rispetto a quando erano appannaggio del primo Fascismo minoritario, quello movimentista e squadrista. Giustamente scrive Emily Braun, collaboratrice del libro sopra segnalato, che il Fascismo fornì nel campo artistico l’esempio tipico della sua specie particolare di totalitarismo. Non vi fu mai un’arte “di Stato”. Quanti si occuparono di politica delle arti (nomi di straordinaria importanza a livello europeo: Marinetti, Sironi, la Sarfatti, Soffici, Bottai…) capirono «che l’estetica non poteva essere né imposta né standardizzata… il fascismo italiano utilizzava forme d’arte modernista, il che implica l’arte di avanguardia». Ma non ci fu un potere arcigno che obbligasse a seguire un cliché preconfezionato. Lo stile “mussoliniano” e imperiale si impose per impulso non del vertice politico, ma degli stessi protagonisti, «poiché gli artisti di regime più affermati erano fascisti convinti».

Queste cose oggi possono finalmente esser dette apertamente, senza timore di quella vecchia censura storiografica, che è stata per decenni l’esatto corrispettivo delle censure del tempo fascista. Le quali ultime, tuttavia, operarono in un clima di perenne tensione ideologica, di crisi mondiali, di catastrofi economiche, di guerre e rivoluzioni, e non di pacifica “democrazia”. Se dunque vi fu un totalitarismo fascista, esso è da inserire, come scrive Emilio Gentile, nel quadro dell’«eclettismo dello spirito» propugnato da Mussolini, che andava oltre l’ideologia, veicolando una visione del mondo totale.

* * *

Tratto da Linea del 27 marzo 2009.

00:05 Publié dans Histoire, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : totalitarisme, histoire, théorie politique, politologie, sciences politiques, italie, années 20, années 30, fascisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

The Fourth Political Theory

A Note from the Editor

Foreword by Alain Soral

Introduction: To Be or Not to Be?

1. The Birth of the Concept

2. Dasein as an Actor

3. The Critique of Monotonic Processes

4. The Reversibility of Time

5. Global Transition and its Enemies

6. Conservatism and Postmodernity

7. ‘Civilisation’ as an Ideological Concept

8. The Transformation of the Left in the Twenty-first Century

9. Liberalism and Its Metamorphoses

10. The Ontology of the Future

11. The New Political Anthropology

12. Fourth Political Practice

13. Gender in the Fourth Political Theory

14. Against the Postmodern World

Appendix I: Political Post-Anthropology

Appendix II: The Metaphysics of Chaos

00:05 Publié dans Livre, Nouvelle Droite, Synergies européennes, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, alexandre douguine, russie, theorie politique, sciences politiques, politologie, nouvelle droite russe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 11 juillet 2012

Fascism, Anti-Fascism, and the Welfare State

Fascism, Anti-Fascism, and the Welfare State

Paul Gottfried

00:05 Publié dans Entretiens, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politologie, sciences politiques, paul gottfried, fascisme, italie, années 20, années 30 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 04 juillet 2012

Introduction to Aristotle’s Politics

Introduction to Aristotle’s Politics

Part 1: The Aim & Elements of Politics

Posted By Greg Johnson

Part 1 of 2

Author’s Note:

The following introduction to Aristotle’s Politics focuses on the issues of freedom and popular government. It is a reworking of a more “academic” text penned in 2001.

1. The Necessity of Politics

Aristotle is famous for holding that man is by nature a political animal. But what does this mean? Aristotle explains that,

even when human beings are not in need of each other’s help, they have no less desire to live together, though it is also true that the common advantage draws them into union insofar as noble living is something they each partake of. So this above all is the end, whether for everyone in common or for each singly (Politics 3.6, 1278b19–22).[1]

Here Aristotle contrasts two different needs of the human soul that give rise to different forms of community, one pre-political and the other political.

The first need is material. On this account, men form communities to secure the necessities of life. Because few are capable of fulfilling all their needs alone, material self-interest forces them to co-operate, each developing his particular talents and trading his products with others. The classical example of such a community is the “city of pigs” in the second book of Plato’s Republic.

The second need is spiritual. Even in the absence of material need, human beings will form communities because only through community can man satisfy his spiritual need to live nobly, i.e., to achieve eudaimonia, happiness or well-being, which Aristotle defines as a life of unimpeded virtuous activity.

Aristotle holds that the forms of association which arise from material needs are pre-political. These include the family, the master-slave relationship, the village, the market, and alliances for mutual defense. With the exception of the master-slave relationship, the pre-political realm could be organized on purely libertarian, capitalist principles. Individual rights and private property could allow individuals to associate and disassociate freely by means of persuasion and trade, according to their own determination of their interests.

But in Politics 3.9, Aristotle denies that the realm of material needs, whether organized on libertarian or non-libertarian lines, could ever fully satisfy man’s spiritual need for happiness: “It is not the case . . . that people come together for the sake of life alone, but rather for the sake of living well” (1280a31), and “the political community must be set down as existing for the sake of noble deeds and not merely for living together” (1281a2). Aristotle’s clearest repudiation of any minimalistic form of liberalism is the following passage:

Nor do people come together for the sake of an alliance to prevent themselves from being wronged by anyone, nor again for purposes of mutual exchange and mutual utility. Otherwise the Etruscans and Carthaginians and all those who have treaties with each other would be citizens of one city. . . . [But they are not] concerned about what each other’s character should be, not even with the aim of preventing anyone subject to the agreements from becoming unjust or acquiring a single depraved habit. They are concerned only that they should not do any wrong to each other. But all those who are concerned about a good state of law concentrate their attention on political virtue and vice, from which it is manifest that the city truly and not verbally so called must make virtue its care. (1280a34–b7)

Aristotle does not disdain mutual exchange and mutual protection. But he thinks that the state must do more. It must concern itself with the character of the citizen; it must encourage virtue and discourage vice.

But why does Aristotle think that the pursuit of virtue is political at all, much less the defining characteristic of the political? Why does he reject the liberal principle that whether and how men pursue virtue is an ineluctably private choice? The ultimate anthropological foundation of Aristotelian political science is man’s neoteny. Many animals can fend for themselves as soon as they are born. But man is born radically immature and incapable of living on his own. We need many years of care and education. Nature does not give us the ability to survive, much less flourish. But she gives us the ability to acquire the ability. Skills are acquired abilities to live. Virtue is the acquired ability to live well. The best way to acquire virtue is not through trial and error, but through education, which allows us to benefit from the trials and avoid the errors of others. Fortune permitting, if we act virtuously, we will live well.

Liberals often claim that freedom of choice is a necessary condition of virtue. We can receive no moral credit for a virtue which is not freely chosen but is instead forced upon us. Aristotle, however, holds that force is a necessary condition of virtue. Aristotle may have defined man as the rational animal, but unlike the Sophists of his day he did not think that rational persuasion is sufficient to instill virtue:

. . . if reasoned words were sufficient by themselves to make us decent, they would, to follow a remark of Theognis, justly carry off many and great rewards, and the thing to do would be to provide them. But, as it is, words seem to have the strength to incite and urge on those of the young who are generous and to get a well-bred character and one truly in love with the noble to be possessed by virtue; but they appear incapable of inciting the many toward becoming gentlemen. For the many naturally obey the rule of fear, not of shame, and shun what is base not because it is ugly but because it is punished. Living by passion as they do, they pursue their own pleasures and whatever will bring these pleasures about . . . ; but of the noble and truly pleasant they do not even have the notion, since they have never tasted it. How could reasoned words reform such people? For it is not possible, or nor easy, to replace by reason what has long since become fixed in the character. (Nicomachean Ethics, 10.9, 1179b4–18)

The defect of reason can, however, be corrected by force: “Reason and teaching by no means prevail in everyone’s case; instead, there is need that the hearer’s soul, like earth about to nourish the seed, be worked over in its habits beforehand so as to enjoy and hate in a noble way. . . . Passion, as a general rule, does not seem to yield to reason but to force” (Nicomachean Ethics, 10.9, 1179b23–25). The behavioral substratum of virtue is habit, and habits can be inculcated by force. Aristotle describes law as “reasoned speech that proceeds from prudence and intellect” but yet “has force behind it” (Nicomachean Ethics, 10.9, 1180a18). Therefore, the compulsion of the appropriate laws is a great aid in acquiring virtue.

At this point, however, one might object that Aristotle has established only a case for parental, not political, force in moral education. Aristotle admits that only in Sparta and a few other cities is there public education in morals, while “In most cities these matters are neglected, and each lives as he wishes, giving sacred law, in Cyclops’ fashion, to his wife and children” (Nicomachean Ethics, 10.9, 1180a24–27). Aristotle grants that an education adapted to an individual is better than an education given to a group (Nicomachean Ethics, 10.9, 1180b7). But this is an argument against the collective reception of education, not the collective provision. He then argues that such an education is best left to experts, not parents. Just as parents have professional doctors care for their childrens’ bodies, they should have professional educators care for their souls (Nicomachean Ethics, 10.9, 1180b14–23). But this does not establish that the professionals should be employees of the state.

Two additional arguments for public education are found in Politics 8.1:

[1] Since the whole city has one end, it is manifest that everyone must also have one and the same education and that taking care of this education must be a common matter. It must not be private in the way that it is now, when everyone takes care of their own children privately and teaches them whatever private learning they think best. Of common things, the training must be common. [2] At the same time, no citizen should even think he belongs to himself but instead that each belongs to the city, for each is part of the city. The care of each part, however, naturally looks to the care of the whole, and to this extent praise might be due to the Spartans, for they devote the most serious attention to their children and do so in common. (Politics, 8.1 [5.1], 1337a21–32)

The second argument is both weak and question-begging. Although it may be useful for citizens to “think” that they belong to the city, not themselves, Aristotle offers no reason to think that this is true. Furthermore, the citizens would not think so unless they received precisely the collective education that needs to be established. The first argument, however, is quite strong. If the single, overriding aim of political life is the happiness of the citizens, and if this aim is best attained by public education, then no regime can be legitimate if it fails to provide public education.[2]

Another argument for public moral education can be constructed from the overall argument of the Politics. Since public education is more widely distributed than private education, other things being equal, the populace will become more virtuous on the whole. As we shall see, it is widespread virtue that makes popular government possible. Popular government is, moreover, one of the bulwarks of popular liberty. Compulsory public education in virtue, therefore, is a bulwark of liberty.

2. Politics and Freedom

Aristotle’s emphasis on compulsory moral education puts him in the “positive” libertarian camp. For Aristotle, a free man is not merely any man who lives in a free society. A free man possesses certain traits of character which allow him to govern himself responsibly and attain happiness. These traits are, however, the product of a long process of compulsory tutelage. But such compulsion can be justified only by the production of a free and happy individual, and its scope is therefore limited by this goal. Since Aristotle ultimately accepted the Socratic principle that all men desire happiness, education merely compels us to do what we really want. It frees us from our own ignorance, folly, and irrationality and frees us for our own self-actualization. This may be the rationale for Aristotle’s claim that, “the law’s laying down of what is decent is not oppressive” (Nicomachean Ethics, 10.9, 1180a24). Since Aristotle thinks that freedom from the internal compulsion of the passions is more important than freedom from the external compulsion of force, and that force can quell the passions and establish virtue’s empire over them, Aristotle as much as Rousseau believes that we can be forced to be free.

But throughout the Politics, Aristotle shows that he is concerned to protect “negative” liberty as well. In Politics 2.2–5, Aristotle ingeniously defends private families, private property, and private enterprise from Plato’s communistic proposals in the Republic, thereby preserving the freedom of large spheres of human activity.

Aristotle’s concern with privacy is evident in his criticism of a proposal of Hippodamus of Miletus which would encourage spies and informers (2.8, 1268b22).

Aristotle is concerned to create a regime in which the rich do not enslave the poor and the poor do not plunder the rich (3.10, 1281a13–27).

Second Amendment enthusiasts will be gratified at Aristotle’s emphasis on the importance of a wide distribution of arms in maintaining the freedom of the populace (2.8, 1268a16-24; 3.17, 1288a12–14; 4.3 [6.3], 1289b27–40; 4.13 [6.13], 1297a12–27; 7.11 [4.11], 1330b17–20).

War and empire are great enemies of liberty, so isolationists and peace lovers will be gratified by Aristotle’s critique of warlike regimes and praise of peace. The good life requires peace and leisure. War is not an end in itself, but merely a means to ensure peace (7.14 [4.14], 1334a2–10; 2.9, 1271a41–b9).

The best regime is not oriented outward, toward dominating other peoples, but inward, towards the happiness of its own. The best regime is an earthly analogue of the Prime Mover. It is self-sufficient and turned inward upon itself (7.3 [4.3], 1325a14–31). Granted, Aristotle may not think that negative liberty is the whole of the good life, but it is an important component which needs to be safeguarded.[3]

3. The Elements of Politics and the Mixed Regime

Since the aim of political association is the good life, the best political regime is the one that best delivers the good life. Delivering the good life can be broken down into two components: production and distribution. There are two basic kinds of goods: the goods of the body and the goods of the soul.[4] Both sorts of goods can be produced and distributed privately and publicly, but Aristotle treats the production and distribution of bodily goods as primarily private whereas he treats the production and distribution of spiritual goods as primarily public. The primary goods of the soul are moral and intellectual virtue, which are best produced by public education, and honor, the public recognition of virtue, talent, and service rendered to the city.[5] The principle of distributive justice is defined as proportionate equality: equally worthy people should be equally happy and unequally worthy people should be unequally happy, commensurate with their unequal worth (Nicomachean Ethics, 5.6–7). The best regime, in short, combines happiness and justice.

But how is the best regime to be organized? Aristotle builds his account from at least three sets of elements.

First, in Politics 3.6–7, Aristotle observes that sovereignty can rest either with men or with laws. If with men, then it can rest in one man, few men, or many men. (Aristotle treats it as self-evident that it cannot rest in all men.) The rulers can exercise political power for two different ends: for the common good and for special interests. One pursues the common good by promoting the happiness of all according to justice. Special interests can be broken down into individual or factional interests. A ruler can be blamed for pursuing such goods only if he does so without regard to justice, i.e., without a just concern for the happiness of all. When a single man rules for the common good, we have kingship. When he rules for his own good, we have tyranny. When the few rule for the common good, we have aristocracy. When they rule for their factional interest, we have oligarchy. When the many rule for the common good, we have polity. When they rule for their factional interest, we have democracy. These six regimes can exist in pure forms, or they can be mixed together.

Second, Aristotle treats social classes as elemental political distinctions. In Politics 3.8 he refines his definitions of oligarchy and democracy, claiming that oligarchy is actually the rule by the rich, whether they are few or many, and democracy is rule by the poor, whether they are few or many. Similarly, in Politics 4.11 (6.1) Aristotle also defines polity as rule by the middle class. In Politics 4.4 (6.4), Aristotle argues that the social classes are irreducible political distinctions. One can be a rich, poor, or middle class juror, legislator, or office-holder. One can be a rich, poor, or middle class farmer or merchant. But one cannot be both rich and poor at the same time (1291b2–13). Class distinctions cannot be eliminated; therefore, they have to be recognized and respected, their disadvantages meliorated and their advantages harnessed for the common good.

Third, in Politics 4.14 (6.14), Aristotle divides the activities of rulership into three different functions: legislative, judicial, and executive.[6]

Because rulership can be functionally divided, it is possible to create a mixed regime by assigning different functions to different parts of the populace. One could, for instance, mix monarchy and elite rule by assigning supreme executive office to a single man and the legislative and judicial functions to the few. Or one could divide the legislative function into different houses, assigning one to the few and another to the many. Aristotle suggests giving the few the power to legislate and the many the power to veto legislation. He suggests that officers be elected by the many, but nominated from the few. The few should make expenditures, but the many should audit them (2.12, 1274a15–21; 3.11, 1281b21–33; 4.14 [6.14], 1298b26–40).

In Politics 3.10, Aristotle argues that some sort of mixed regime is preferable, since no pure regime is satisfactory: “A difficulty arises as to what should be the controlling part of the city, for it is really either the multitude or the rich or the decent or the best one of all or a tyrant? But all of them appear unsatisfactory” (1281a11–13). Democracy is bad because the poor unjustly plunder the substance of the rich; oligarchy is bad because the rich oppress and exploit the poor; tyranny is bad because the tyrant does injustice to everyone (1281a13–28). Kingship and aristocracy are unsatisfactory because they leave the many without honors and are schools for snobbery and high-handedness (1281a28–33; 4.11 [6.11], 1295b13ff). A pure polity might be unsatisfactory because it lacks a trained leadership caste and is therefore liable to make poor decisions (3.11, 1281b21–33).

4. Checks and Balances, Political Rule, and the Rule of Law

Aristotle’s mixed regime is the origin of the idea of the separation of powers and “checks and balances.” It goes hand in hand with a very modern political realism. Aristotle claims that, “all regimes that look to the common advantage turn out, according to what is simply just, to be correct ones, while those that look only to the advantage of their rulers are mistaken and are all deviations from the correct regime. For they are despotic, but the city is a community of the free” (3.6, 1279a17–21).

It is odd, then, that in Politics 4.8–9 (6.8–9) Aristotle describes the best regime as a mixture of two defective regimes, oligarchy and democracy–not of two correct regimes, aristocracy and polity. But perhaps Aristotle entertained the possibility of composing a regime that tends to the common good out of classes which pursue their own factional interests.

Perhaps Aristotle thought that the “intention” to pursue the common good can repose not in the minds of individual men, but in the institutional logic of the regime itself. This would be an enormous advantage, for it would bring about the common good without having to rely entirely upon men of virtue and good will, who are in far shorter supply than men who pursue their own individual and factional advantages.

Related to the mixed regime with its checks and balances is the notion of “political rule.” Political rule consists of ruling and being ruled in turn:

. . . there is a sort of rule exercised over those who are similar in birth and free. This rule we call political rule, and the ruler must learn it by being ruled, just as one learns to be a cavalry commander by serving under a cavalry commander . . . Hence is was nobly said that one cannot rule well without having been ruled. And while virtue in these two cases is different, the good citizen must learn and be able both to be ruled and to rule. This is in fact the virtue of the citizen, to know rule over the free from both sides. (3.4, 1277b7–15; cf. 1.13, 1259b31–34 and 2.2, 1261a32–b3)